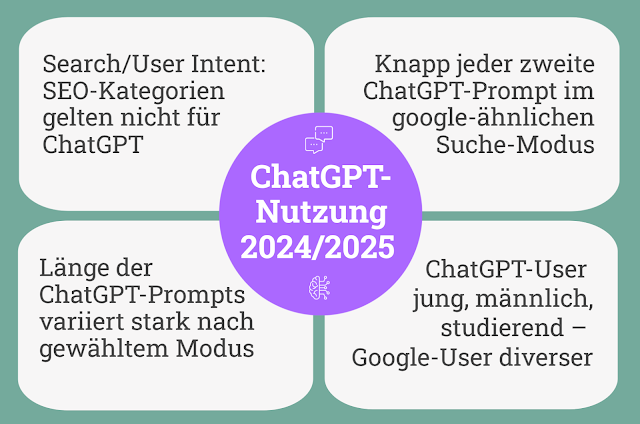

Wie nutzen ChatGPT-User*innen den KI-Bot, wenn sie online suchen – und wie unterscheiden sich diese Nutzer von denen, die googeln? Das untersuchte der SEO-Tool-Anbieter Semrush in einer englischsprachigen Studie. Einige spannende Ergebnisse habe ich für euch zusammengefasst.

|

| Ergebnisse einer ChatGPT-Studie von Semrush zu Nutzung und Nutzer*innen. |

Eine Clickstream-Grundlage bestehend aus Millionen globaler Daten ermöglichte es Semrush, folgende Fragen zu untersuchen:

- Welche Rolle spielt das ChatGPT-Feature „Suche“?

- Wie viele Wörter umfasst ein durchschnittlicher ChatGPT-Prompt?

- Welche Suchabsichten (search intents) zeigen sich bei ChatGPT-Prompts?

- Demografie: Wer nutzt ChatGPT und wer nutzt Google?

Blicken wir auf die Ergebnisse:

ChatGPT-Nutzung: Welche Rolle spielt das Feature „Suche“?

|

| Das Suche-Feature in ChatGPT |

Im Standard-Modus greift ChatGPT auf sein vorhandenes Trainingswissen zurück (das Anfang 2025 bis zum Jahr 2024 reicht). Im Suche-Modus dagegen führt ChatGPT eine Websuche durch (hauptsächlich über Microsofts Suchmaschine Bing), um aktuelle oder externe Informationen bereitzustellen.

Die Semrush-Studie fand heraus: 54 Prozent aller ChatGPT-Prompts wurden im Standard-Modus absolviert, in 46 Prozent der Fälle wurde der Suche-Modus genutzt.

Wie viele Wörter umfasst ein durchschnittlicher ChatGPT-Prompt?

Laut Studie kommt ein durchschnittlicher ChatGPT-Prompt im Standard-Modus auf 23 Wörter. Im ChatGPT-Suche-Modus dagegen sind es durchschnittlich nur 4,2 Wörter.

Das zeigt: Im ChatGPT-Suche-Modus neigen Menschen zum „klassischen Googeln“ und nutzen entsprechend weniger Begriffe.

Welche Suchabsichten (search intents) zeigen sich bei ChatGPT-Prompts?

Search Intents (Suchabsichten, von Google auch User Intents genannt) sind in der klassischen Suchmaschinen-Optimierung (SEO) ein sehr wichtiger Aspekt der Keyword-Analyse: Wenn jemand googelt, welches Ziel verfolgt die Person dann damit?

Die klassische Search-Intent-Kategorisierung sieht so aus:

- Informationale Suchabsicht: User*innen googeln, weil sie etwas wissen wollen.

- Transaktionale Suchabsicht: User*innen googeln, weil sie etwas tun wollen (z. B. kaufen, herunterladen, sich anmelden, etc.).

- Navigationale Suchabsicht: User*innen googeln, weil sie direkt einen Online-Auftritt ansteuern wollen (Beispiele sind Suchbegriffe wie „amazon“ oder „zalando schuhe„).

Prinzipiell jede Google-Suchanfrage lässt sich in eine dieser drei Kategorien einordnen. Von Google selbst gibt es ein erweitertes User-Intent-Modell entlang dieser fünf Kategorien:

- Know (informational)

- Know Simple (informational)

- Do (transaktional)

- Website (navigational)

- Visit-in-person (standortbezogene Suchen: Jemand googelt, weil er/sie einen Ort aufsuchen möchte, z. B. „friseur„, „cafe„, „supermarkt„).

Die Semrush-Studie betont: In der Welt der ChatGPT-Online-Suchen funktionieren diese Kategorien nicht mehr. Nur 30 Prozent der ChatGPT-Prompts passen in eine dieser Suchabsichts-Kategorien. Die verbleibenden 70 Prozent bestehen aus einzigartigen Anfragen, die in Standard-Suchmaschinen kaum auftreten.

Demografie: Wer nutzt ChatGPT und wer nutzt Google?

Es ist (noch) eine Google-Welt: Laut der Analyse kam die Google-Suche im Dezember 2024 weltweit auf 6,5 Milliarden Besucher*innen. ChatGPT kam im selben Zeitraum auf weniger als ein Zehntel (566 Millionen).

Demografisch betrachtet sind Google-Nutzer*innen sehr breit gefächert. ChatGPT-User*innen dagegen sind spezifischer: Verglichen mit Google sind ChatGPT-Nutzer jünger und es befinden sich mehr Männer und Studierende unter ihnen. Google dagegen punktet stärker in den Segmenten „Vollzeitbeschäftigte“, „Hausfrau/Hausmann“ und „Ruheständler*in“.

KI-basierte Online-Suche: The show has just begun

Soweit einige Ergebnisse der Semrush-Studie. Es wird deutlich: 2025 wird ein äußerst spannendes Jahr in der Tech-Welt! Wir erleben die Morgendämmerung eines neuen Generative-KI-Zeitalters.

Google wurde 1998 gegründet und ist spätestens seit 2002 der unangefochtene Platzhirsch in der Online-Suche. Es spricht Bände, dass es das Verb „googeln“ in den Duden geschafft hat.

2025 wackelt diese quasi-monopolistische Sicherheit ganz gehörig: Erstmals seit einem Vierteljahrhundert wird der Suchmaschinenriese wirklich gefordert. Generative-KI-Tools wie ChatGPT bringen Google und sein Suchanzeigen-Geschäftsmodell ins Schwitzen.

In meinen Augen eine positive Entwicklung: Gesunder Wettbewerb treibt Innovationen voran. Google wird alles daran setzen, seine Vormachtstellung bei der Online-Suche zu verteidigen, muss sich also bewegen – und tut das aktuell auch, indem es generative KI in seine Suche integriert (AI Overviews, AI Mode). ChatGPT und andere GenAI-Player haben sich aber bereits positioniert.

Eine Konstante bleibt: Menschen suchen online – auch in Zukunft. Und Unternehmen müssen weiterhin sicherstellen, bei entsprechenden Suchanfragen bzw. Prompts sichtbar zu sein.

Für uns Online-Marketer*innen heißt das: beobachten, anpassen, optimieren – repeat.

Quelle:

- Googles KI-Antworten: So bekommen Websites 2025 weiterhin Besucher

- ChatGPT: Wie der KI-Chatbot funktioniert

- Killt GenAI die klassische Google-Suche?

- Google, Amazon, ChatGPT & Co: Wie die Deutschen 2024 online suchen

- Von SEO zu GEO: Optimierung der Sichtbarkeit in KI-Antwortmaschinen

- SEO & AI Overviews: Googles neue KI-Suche kommt – ist eure Website bereit?

- Zukunft der Google-Suche: Lassen KI-Antworten die

Website-Besucherzahlen einbrechen?